神州艺术网湖北讯 先父蔚兰先生是一位普通乡村教师,一生忙于工作与家计,无暇研究文化,却遗有《鄂冶对联》《近现代诗联》《备课本》《账册》《杂稿》等三十余册手抄本,真实记录了乡村文化、教育、经济等方面情况,留下平凡而珍贵的记忆。

《张蔚兰手抄本》影印本

近段时间,我将先父的手抄本归类汇编,共计九百余页,约数十万字。这些手抄本抄写于上世纪七十年代至九十年代,抄写地点是在本乡新桥学校和家中。当时,先父在邻村新桥学校任教,我家兄妹及塆里一些小伙伴在那里读书。我一直跟随先父在校住读,发现他有两点雅兴:一是空闲时吟诵几段诗词,但声音不敢放开,怕别人听到;因为吟诵是古典文化,“破四旧”(即破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯)时期被视为封建糟粕。二是喜欢阅读和抄写民俗之类的书。上世纪八十年代前后,地方民俗活动开始恢复,本塆和熊思钦、上庄、新屋垅等村庄一些人家遇上红白喜事,于是有村民向先父请教礼仪问题,或请他主持仪程,先父均热忱地给予帮助。

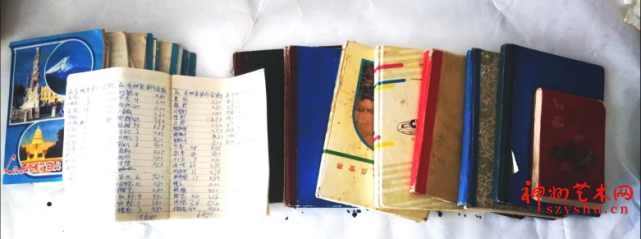

手抄本原件

那时候,农村经济与文化双重贫乏,大家根本没钱买书,乡下也买不到书。人们只能借书看,有人把书中内容摘抄下来,有的整本抄写,那阵子传抄风气流布城乡。先父经常抄写《家礼》,有时让三哥海燕帮着抄,吩咐我为附近村民书写对联。在那样闭塞的环境下,先父注重课堂以外的兴趣及技能培养,对我俩兄弟以后致力于文化创作与研究的影响是不言而喻的。

张德宝塆 (张海燕摄于上个世纪九十年代)

《鄂冶对联》手抄本是用钢笔抄写的,前面一部分为三哥海燕抄写,笔力略显稚嫩,却很工整。后面为先父抄录,用笔劲实,注重起锋收笔,个性独显。《鄂冶对联》内存数十副对联,重要作者有民国塾师张廷表,他是湖北省大冶县人。大冶县有些乡镇与鄂城县梁子湖等地毗邻,有不少文人彼此异地执教。张廷表于解放前后在太和一带塾馆任教,经常为附近文友及乡亲撰联,所作对联切人、切时、切事,工稳而不失雅致,这一带文人争相传抄并效仿。笔者曾见过张廷表的多种对联手抄本,所作对联以挽联居多,也有少数民俗对联。

手抄本多为毛笔、钢笔等抄写,有着不同时代的书写特征。先父留有一册《近现代诗联》,系手写钢板字,即用铁笔在钢板上刻写的。这本《近现代诗联》是下册,上册已丢失,而下册不知是谁刻写的,现在难以考证。《近现代诗联》录入清末和民国文人寿诗、挽联、序文、祭文,多为鄂冶一带名流所作,作者有清末著名文学家张裕钊,以及翰林范鹤生和朱国桢、进士王策范、举人刘炳燮等,还有民国时期的地方文人,所写内容具有较高文学艺术价值。另一册《杂稿》录入了我祖母去世时的挽联,是叔父张友珍的同事张绍勇、刘厚茂所撰,两位老师是本地名师,雅好诗联。

我记得先父在新桥学校期间,经常检查老师们备课情况,每次要做笔录与谈话;他自己以身作则,每周最少有三四个晚上备课;每学期要用一个备课本,先后累计起来有好几十本,但大部分已丢失。这次辑录了先父的一本语文备课本,内容详实,每一课分两课时,分别讲授几点内容:启发谈话、学习生字新词、范读课文、讲解课文、指导朗读、布置作业等;其课思清晰,书写规范,从备课情况可以窥见当时乡村学校的教学模式与状态。

我每次翻看备课本,先父与同事们晚上办公的场景即刻浮现在眼前:简陋的寝室里,桌子上放着一盏煤油灯,灯下面是一个圆鼓形灯座,上面是一个灯罩,灯光从玻璃罩透出亮来,映照着老师们慈祥的面容。我在新桥学校住读十余年,这些老师对我教诲与呵护有加,不断给我浇灌成长力量。他们是文革至改革开放时期乡村学校教育的亲历者,对于在那种特殊与艰苦的环境下如何开展教学,是有着至深体验的!

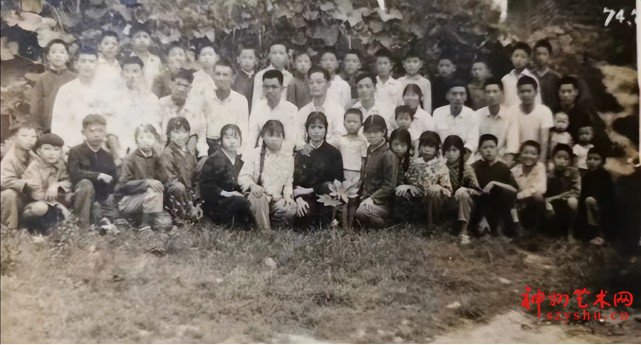

新桥学校师生合影,第二排老师左起:熊道茂、喻汉云、柯美裕、张蔚兰、张友林、熊海金、喻常宽、刘连珠、刘传普、张文州、张绍良、熊神源。(1974年留影)

上世纪七八十年代,我家十口人生活来源主要靠先父工资。兄弟姊妹六人从上学到成家,每人需要不少的钱。先父每月入不敷出,长期处于困窘之中。他退休后在塆里开了一个经销店,赚钱以供家计,这次整理出的账本是先父退休后在家经商的记录。经销店于1989年正月开张,至1997年先父生病后就歇业了。经销店先后有三个地点:先在叔叔家老屋,后在公路边建了一间小屋做生意,最后在自家屋里。经营货物有烟、酒、盐、酱油、醋、味精、牙刷、牙膏、肥皂、卫生纸、火柴、电池、灯泡等日常用品。

账本大致分为三个内容:一是货品盘存明细表,先父对每种日常用品的数量、批发价、售价、利润等记载详细。二是赊账簿,村里每家都有一个账本,每一笔交易有记载。每家赊账、还账金额有记录,一般为一周或一月结账,家庭困难的半年或年底结账。三是家庭开支簿,主要包括生产投资、家用开支(兄弟姊妹几人开支、个人开支)。先父的开销主要是抽烟方面,账本记录每天两包烟,有时是两包襄阳、有时是两包鸿雁,有时是一包襄阳和一包大前门等,襄阳(0.40元)、鸿雁(0.33)元、红金龙(0.80),偶尔价格略有变化。我清楚地记得七十年代末的事情,父亲每天叫我去学校旁边代销店买烟,父亲最喜欢抽的烟是圆球(0、20元)和游泳(0、26元)。短短的二十年时间,香烟市场行情与价格发生很大变化,改革开发的大潮将社会经济不断推动发展。

手抄本账册内容

先父用手抄本记录生活,在本塆并不是第一人。本塆是张氏敦义堂家族的发源地,从元代至今达七百年历史,有着一定的人文积累。尽管本塆在家族中比不上人才荟萃的龙塘塆,却是解放后文物与手稿资料保存最齐全的。本塆遗存除明清时期石刻、木刻、纸本书法外,还存有不少清代手稿,主要是账册、地契、诗文、墨谱、诉状、朱卷等,多出自张以易、张善理、张裕镐、张裕统、张廉锋等秀才之手。这些手稿最早时间上溯至清代初年,民国时期也未曾间断,我的曾祖父张后望与族祖父张孝植等留下了手迹。

解放后,族祖父张梅生、叔祖父张利民抄录了一些文本,而先父则是本塆文字记录最多的。如今,三哥海燕与我等对乡土文化进行了一定探索,这大略就是本塆的文化传递之路,而先父就像一座桥,在一波波时势风浪与传统文化被冲击下锻造出生命的韧性,一边踵接先辈事业,一边导引我们前行,将路程伸展绵延。

张德宝塆 (张海燕摄于2012年)

本文作者张靖鸣,湖北鄂州人。学者、作家。

曾搜集民间资料一万余篇、拍摄图片五万余张、音像资料一千余段。主持和参与科研课题十余项。题写序文、发表学术论文六十余篇。

主要著述有《樊棘诗文选》《镜鉴杂稿》《竹林联笺》《张裕钊书法文化博物馆陈列大纲》《文史日记》《敦义儒林》(编著)《张裕钊卷》(执行主编)《山水乡愁 歌游鄂州》(副主编)《鄂州文化简史》(副主编)。点校《絸翁录存》《朱峙三日记》(四册)。