水,是人类的生命之源。在水源丰沛的江南,水井随处可见,甘甜的井水滋养着一代又一代人,它赋予了多少吃水人坚强的灵魂、奋进的力量、拼搏的勇气,它又给予了多少人难忘的回忆。

在鄂州市古楼街与十字街的交汇处,有四眼水井立于东南侧的人行道上。在琳琅满目的店铺前,它如一位老者安详地聆听一座城市繁华的声音,静观一座城市多少年来沧桑的变化,它古朴、高雅,令人不由得停下匆忙的脚步,探寻它的渊源。

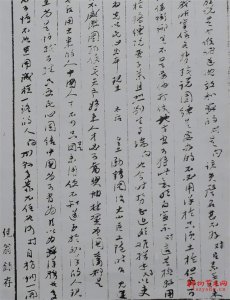

这是一处宋代古井,水井有四眼,街民称为“四眼井”,也叫“寿井”,是民间流传的老鄂城“十迹”之一。据清光绪《武昌县志》记载:寿井在县益家桥南。宋嘉定间(公元1208-1224年),县尉邹应博置四眼铁盘一,铁莲子形栏四。故人们称之为四眼井。邹应博曾与人说:“后当有登高位、掇巍科、享上寿者。”故又名寿井。元至正年间(公元1341-1368年),监邑达噜噶齐铁山(蒙古族人)、知县王文贲在此建寿井亭,以供汲水者歇息。据说宋潘大林所酿造的潘生酒(武昌酒),是汲取四眼井水所酿造的,所以酒味浓醇、清香四溢。清代前期,井亭已废,大约在清末民国初年,邑人在寿井旁的寿井亭遗址上建有瓦棚一间,存放老式人力消防车、水龙头管等消防器具,为义务消防人员提供方便。

抗战时期,寿井亭毁于日寇的战火,虽然寿井亭被毁,但是人们将“古寿井”三个字的石碑镶嵌于棚壁之上,十分醒目。上世纪八十年代,扩建旧城区街道时,棚壁被拆掉,写有“古寿井”的石碑也不知去向。古寿井占地面积不大,约4平方米,井身由青砖砌就,靠近井口处有红砂石十字形承梁结构,由条石砌成三层,呈阶梯状。井盖为四眼铁盖,呈锅盖状,四孔对称,每孔直径50厘米,安置在该承梁之上,由此孔汲水。井圈为红砂石,铁盖上仅存的两个红砂石井圈已残损。

随着岁月的流逝,四眼井早已不再作为汲水用的水井了,但昔日井台边汲水淘米洗衣的热闹,寿井亭人们休憩闲谈的场景已经成为这个城市不可磨灭的风景。1958年8月,四眼井被鄂城县人民委员会公布为县级文物保护单位,1983年文物普查时,四眼井被列入文物保护单位。1984年10月,鄂州市人民政府公布四眼井为市级文物保护单位。同时,重新刻有“古寿井”石碑,作为文物保护标志立于井旁。2004年,市政府组织掏洗修复,2008年3月,四眼井被列入省级文物保护单位。2017年5月,鄂州市人民政府立碑于四眼井旁。

一井四眼,是我国水井的一大奇观,它的建造体现了劳动人民卓越的智慧,留存下来的不仅是一处风景和遗址,更是历史留存下来的文化精髓。

作者:余凤兰,女,笔名寒溪幽兰。中学英语高级教师,民进会员。湖北省作家协会会员,湖北省文艺理论家协会会员,中国散文家协会会员,武汉市作协会员,鄂州市作协理事,鄂州市民间文艺家协会副主席兼秘书长。散文、诗歌与评论刊发《华夏散文》、《星星》诗刊、《绿风》诗刊、《诗选刊》、《扬子江》诗刊、《佛山文艺》、《芳草》、《赤壁诗词》、《都市小说》等刊物,作品选编入多种文学著作,在散文诗歌大赛中多次获奖,著有散文集《夜渡心灵》、诗歌集《陪我去远方》、诗歌合集《花开有约》。

来源 | 楚天声屏报鄂州周刊

本期编辑 | 鲁丽文

值班主任 | 杜 莹

本期监制 | 董晓平

鄂州三国传媒有限公司出品

手机版

手机版 |

文化教育

|

文化教育