□ 王义文

提起湖北省鄂州市洋澜湖(也称南湖)畔官柳社区名称中“官柳”的由来,还得与1700多年前陶侃植柳,大力倡导绿化环境的历史故事联系在一起。

陶侃,字士行,浔阳(今江西九江)人,晋代著名廉吏。曾任武昌(今鄂州)太守,都督荆、雍、江、梁、交、广、益、宁八州诸军事。他为人严于律己、刚正不阿、孝亲爱民、勤奋好学;“禹寸陶分”的典故,其中就提到了陶侃珍惜每一分时光。在主政武昌(鄂州)先后长达30年期间里,他为老百姓做了不少好事。例如兴修水利、“作塘(堤)遏水”,开办夷市、活跃经济,整顿治安、路不拾遗,赈济灾民、“归之盈路”。其中最为人们津津乐道、广为传颂的就是他以官府名义,亲自督促倡导并带领官吏军民,在洋澜湖畔、大西门外种植柳树以绿化环境。因此,老百姓就将他种植的柳树称为“官柳”。

后来在历代文人墨客的笔下,就有了武昌柳、西门柳、陶公柳、先生柳等称谓。如唐代孟浩然的“行看武昌柳,仿佛映楼台”;钱起的“数株曾手植,好事忆陶公”;宋代苏轼的“空传孙郎石,无复陶公柳”;王安石的“武昌官柳年年好,他日春风忆此时”;清代王家璧的“春雨春风欲断魂,武昌官柳访西门”……

《晋书·陶侃传》里记载了这样一件事,其大意为:陶侃经常组织各军营的将士种柳。有一位叫夏施的都尉趁机偷盗官柳,并种在自家门前,陶侃经过时看到了,便停下车来责问夏施:“这是武昌西门前种植的柳树,你为什么要盗回种在自家门前?”夏施当时非常害怕,只得羞愧谢罪。

为了弘扬陶侃爱柳、护柳的情怀,据民间传说,随后的武昌县令在洋澜湖畔及大西门外的寒溪塘等“官柳”成片生长的地方立木牌,上书“植柳者有功,护柳者有赏,伤柳者有罚,盗柳者有罪”的告示,以警世人。

有一对富贵人家的青年男女,清明时节相约到洋澜湖畔踏青赏景。游兴正浓时,他们置湖畔的告示牌于不顾,视而不见,竟擅自攀摘柳枝,并扎成圆环垫坐在柳树下卿卿我我。此事被人告到县府衙门,县令立即升堂开审,为了让伤柳者颜面扫地、咎由自取,于是判其“游街三日、植柳两百”。这份判决在十里八乡轰动一时,并被编成童谣四处传唱:“大人细伢湖边走,游玩切莫乱伸手;采花草、摘官柳,捉到衙门要丢丑。”所以,直到如今,珍惜和爱护陶公官柳的意识,已在全体市民脑海中根深蒂固。

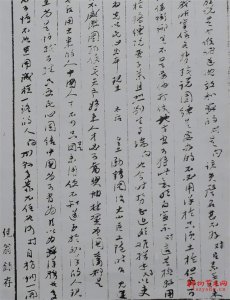

陶侃(259—334),东晋时期名将,他担任武昌(今鄂州)太守期间励精图治、勤政廉政的故事是鄂州市优秀的传统文化遗产。他曾号召军营将士和百姓在武昌大西门植柳,开启了中国古代官方组织义务植树的先河,所植柳树,被后人称作“官柳”。(方仲华 摄)

本文作者王义文,现年78岁,湖北省三国文化研究会会员、鄂州市民间文艺家协会会员、鄂州市吴都文化研究所研究员等多家文艺社团成员。王义文长期从事地域文化、民间民俗文化,人文历史文化研究。2021年获得鄂州市民间文艺家协会授予王义文"民间文艺守望者"荣誉称号,先后参与编辑《洋澜湖志》、《鄂城区地名志》、《吴山楚水话鄂城》、《鄂州市图书馆志》、《鄂州市姓氏文化专刊》。作品先后荣获鄂州市方言永久存档、鄂州市抗战七十周年征文活动一等奖。其作品收录于《三国文化研究论文集》、《观音阁》、《西山寻梅》、《八屋塆》、《精彩鄂州》等书刊。

手机版

手机版 |

文化教育

|

文化教育