神州艺术网湖北讯 在老阎那里,我不仅看到了令我心仪已久的由他重新搜集整理、颇费心血注释的《历代名人咏浠水》古诗词大观,也看到了一个浠水历经40余载雪域高原风雪沧桑仍不改痴心和初心的家乡赤子!

他把最美丽的人生献给了祖国最需要的西藏高原,从领导岗位退休后又把余年无私奉献给他最爱的大别山下浠水老区家乡和家乡的文化事业。

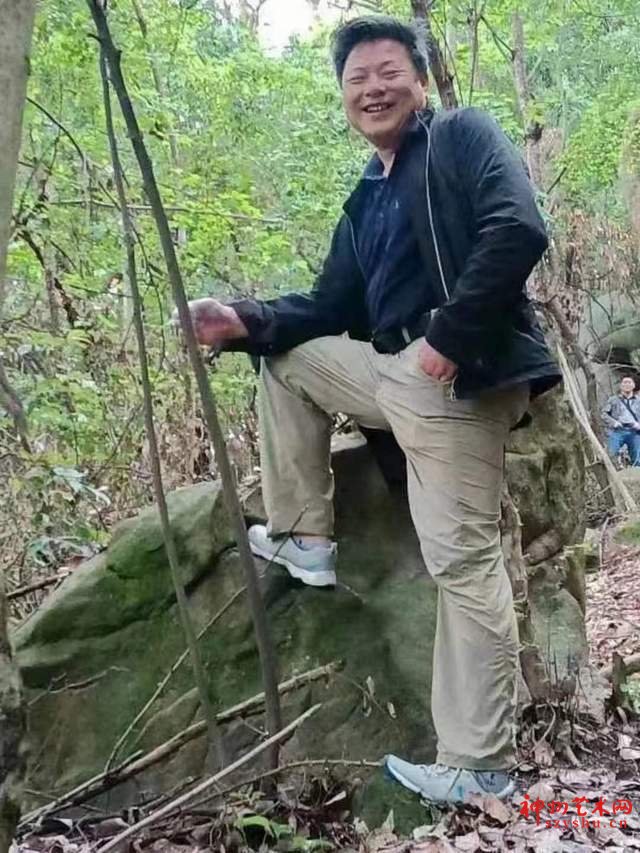

深入老阎的文化天地,深入他的家乡文化心灵,看他在余年为家乡文化事业发挥的余热和取得的许多文化成果,看看他的那股执着劲,那般潇洒模样和幸福感,再看看他的文化家乡,真的是好羡慕!好羡慕!

老阎,乃西藏日喀则行署退休干部阎生权先生是也。阎先生经常以“石泉”笔名在网上和纸质媒体上写文章向外推介他湖北浠水家乡的文化。

他老家在象鼻咀水库里头一个竹木繁茂的山塆,与西边象鼻咀水库中一湾绿幽幽大水库汊子边上,称得上是很得山水之灵性的山根水边人家。俗话说,仁者乐山,智者乐水。如果再说得准确些,老阎老家的房子就坐落在象鼻咀水库附近一座大青山半山腰的大仙庙脚下不算太远的一处茂林绿竹里的山坡上,坐北朝南向,西侧傍碧水千顷的象鼻咀水库,站在大仙庙大门前的石阶上俯瞰可见。

初次到阎先生老家,我就喜欢上了这方“风水宝地",于是半真半假地开玩笑道:“还搞不搞得到地皮,我来盖两间茅屋,与你做个邻居,也沾点仙气?"没想到老阎一口回绝:“那搞不到!”

也真的是搞不到,因为这一带青山绿水,风景如画,名胜古传不少,有“小庐山”之美誉。几年前就被列入了县里的旅游规划控制区,目前,上上下下正围绕象鼻咀水库打造浠水南部乡村旅游示范区。西到县城、黄石、鄂州、黄州、武汉,东到洗马、绿杨、英山、罗田、安徽、还有河南,南到蕲春、武穴、黄梅、九江,南昌,道路已经全部打通,目前已经有不少人开始进山观光。

寸土寸金,哪里还有宅基可寻!

我老家在县城边,老阎老家在我老家山上的象鼻咀,我们山下人习惯叫那里“山里头”。老阎虽然年轻时去了西藏日喀则,但他出生在山里头,自然也就是山里头的人。说老阎是山里头的人并无丝毫贬意,怡恰相反,充满褒意和敬意。那年月,山里头的日子可比我们山下的日子好过的多,山上山高皇帝远,相对于县城边各种管理也松一些,不仅有柴卖,还有各种山货卖,可吃的东西也多好些。我祖母娘屋也是山里头的,就在鼎鼎有名的大山飞泉寺下,也姓阎,浅扯起来,老阎还要叫我表哥,深扯还不止,因为我祖母辈分大,但现在也不时兴这个,一时说笑而已。

那年头日子虽然艰难,但亲情很浓。每年一开了年,祖母便带着我到她山里头的娘屋去。我三个姑姑也都嫁到了山里,姑姑、姑爷都能干 ,人家做得好,姑爷们在每年老历正、二月,春暖花开,趁着腊肉腊鱼和年粑还没开始动头筷,姑爷便换一身过年的新衣裳,推着独轮车下山来接祖母去吃年粑、喝年酒,祖母就带着我和换洗的衣裳上山。她在解放前就裹了脚,细脚走不得远路,就坐在姑爷的独轮车上,不上坡时我也坐在上面,独轮车二面一边一个。

我坐在独轮车上瞄地下,地下的黄沙路就像金色流水一样在滚动的独轮底下往后流,看得眼花缭乱,坐在独轮车上的祖母就给我讲山里的故事,这时,那流水样的沙路上好像也在流动着一幕幕的故事,令我心旷神怡,浮想联翩,就觉得很好玩。这也是我那时候的一大发现,以至到现在,坐在车上总喜欢看车窗外流水一样的风景。

在山里头的大姑、细姑家里,来来去去,住得差不多了,年酒喝了,年粑也吃够了,这时飞泉寺下的舅奶,就叫祖母的侄儿我的天酬表叔早早地来接,姑姑、姑爷苦留不住,细老表细表妹们抱着祖母的脚哭得不放手,祖母那时就像现在的领导人出访一样,这里几天那里几天,日程提前都作好了安排,没有特殊情况一般不会变动。到了时候,祖母和我就坐在独轮车上,往更高的山上去。就这样,又瘦又长、笑笑哈哈的天酬表叔推着独轮车,将我和祖母接回了她飞泉寺下的娘家。这时,等在门口的舅奶就放很长的炮子,把祖母接到屋里。

舅爹早年不在世,舅奶带着年轻能干的天酬表叔过日子,把个家操持得既磊落又富有。白天我和山里的孩子一起都玩“疯"了,只记得夜里祖母和舅奶两个坐在床上,煨在被子里,没完没了地搭嘴儿,说到很晚,总是有说不完的话。

在山里头的日子,在大姑、细姑、舅奶家每处几乎都一样,除了喝年酒开头吃了两天饭,紧跟着便是隔壁左右和塆下沾亲带故的,这家接,那家请,家家对祖母都非常热情。这除了姑姑们在塆下会为人,和祖母年轻时在娘屋人缘好,再加上祖母辈份高,山里人都敬重她,之外,还有一个重要原因是,因为我家的屋在路口上,离县城街上近,山里的人上街必须从我家门口经过。祖母对山里娘家人和山里姑姑婆家塆下人都特别好,男人上街卖柴卖山货回头总在我家歇脚喝茶,女人带着孩子到街上走累了回去也常进屋歇会儿,喝碗茶,有时碰到我家吃饭,祖母还要他们坐到桌子边上来吃一碗填填饥肠辘辘的肚子,再回山里去。

这样的日子久了,不是亲戚的走得也像亲戚一样,很随便。那时很小还不大懂事的我最怕这个,因为他们吃了,锅里本来就少的饭就更少了,我就添不到第二碗,每每遇到这样的情况,祖母总是下一餐在灶里提前烧一个小麦粑给我。但相对于面食我还是喜欢吃菜水掏的米饭。祖母如此好客善待山里人,她回娘屋和到姑姑家受到塆下人那样的礼遇也在情理之中。

这样的好日子总是过得好快。转眼就到了春上山下挑塘泥的季节,我父就起早上山来接祖母和我回家。祖母也知道山下不同于山上,早有回意,只是奈何不得舅奶、姑姑们苦苦相留,不得不在各家多住一两天。一般是父亲来了的第二天一大早,收拾停当,她就带着我到塆下各家辞行,说些客气体己话,并给各家小孩打发一些钱,因为其它的礼物在各家吃请时已经带去,就节省了许多的时间。早饭后,许多人还来送行,还要给些花生苕果之类的回礼。

当表叔或姑爷推着独轮车送祖母和我下山回家时,我总是不开心,这除了山里有好玩好吃的,我最难舍的是山里那些伙伴。他们带着我攀爬云雾里神秘的飞泉寺,上山边河渠岸边那些山下根本没有的各种奇形怪状的树,到山湾清浅的看得见沙子的溪水里捉亮眼睛鱼,在阎河沙滩上捡好看的鹅卵石,他们甚至教我踩着牛角骑到宽宽的黄牛背上,让牛像电影里的战马样在弯弯林间山路上奔跑,把手上的牛绳当缰绳,那感觉真的就像是骑兵骑着战马驰骋在战场上一样,豪迈得热血沸腾。他们虽然把山里好看好玩的都带着我看了,玩了,但是我总觉得还没有玩够,我回家后他们隔一段时间到山下我家,我能热情招待他们的就是带他们到街上去玩,我想买东西给他们吃又没有钱,不像他们山里有很多好吃的随便摘给我吃又不要钱。

山下有什么?

我有什么?

每次跟祖母从山上回家,他们还总是送我很多礼物,他们回山里去我却没什么礼物送给他们,真的觉得很对不起他们。但他们不仅一点也不在乎,还很高兴,临别时一样地依依难舍。他们每次总是很无奈地说要回去放牛,二回再来!似乎在街上也还冇玩够,看够。 我还有下一回引他们到街上去玩的机会,这使我多少得到一些安慰。那时的我们才五六岁,花儿一样的少年。我现在还想,如果人生能够定格在那样的时光,该有多好!

山里头让我有好感和感到神秘的另一个原因是,我小时候身体不好,经常发“手伤”(方言,小儿惊厥),一发手伤就不知所以,吓死人。后来山里的一个老郎中教给我祖母一个偏方:用豹子肉煮汤喝。

豹子在平时都只是听说。

豹子都冇看到,哪里去弄豹子肉?

世上偏偏就这么巧,有些事说难也难,说不难也很容易,神话成为现实有时也很简单,甚至就在不经意之间。不久,山里头峨眉寨细姑婆家有人就围猎了一头豹子。那正是梅雨季节的一个大清早,夜里下了一场透雨,天亮时雨住了,到处湿漉漉的。我家门口路上闹哄哄的,有人喊我祖母,问要不要豹子肉?我祖母连忙应声出了门,我也跟着跑出门看热闹。祖母接着就喊因工负伤在家休息的伯爷,伯爷赶忙出门笑着付钱买下了一大块带血的猩红色豹子肉,我记得那块很新鲜的豹子肉是一个驮着秤的人从另外两个人抬着的被‘剥了皮的豹子后腿上割下来的。这块豹子肉家里也没人吃,我连汤带肉接连吃了好几天。那味道不好,每次都是祖母纳蛮强迫要我吃的。

看看现在,细想想,那个时候的人真的好单纯,真的是“冇开化”!

都说现在的人讲究,要我说,那个时候的人才是真讲究,肉只吃猪肉鸡肉,连牛肉都不吃,哪还听说过吃豹子肉。在那时豹子也要算珍稀动物,即便是大山里也冇听说有人见过豹子。我能毫不费力地吃上别人不吃的豹子肉,可能是我命好硬给碰上了。要知道这可是真豹子的肉呀。现在想起来,真是不可想象。那位山里老郎中没骗人,是一位有良知有真本事的山里良医,按老郎中后来的说法,我是吃了真正的豹子肉,因为从那以后我就再没有发过“手伤"。那时的人里人啊,从来就不知道什么叫卖假东西,更没有因为知道我这个“独生苗”需要豹子肉治疗那种据说弄不好就要了命的怪病,而将豹子肉当成金子卖成天价,就两块钱一大块豹子肉,使我那要命的病‘彻底断了根。

就这么干脆,就这样利索!

其实,那时在我心里,豹子肉能治“手伤"并没那么重要,因为发了手伤我也不知道,重要的是山里头“物华天宝”,还有豹子啊!除了豹子有没有老虎呢?那多的山那密的林,里面肯定什么都有。在飞泉寺半山竹林里,尾巴卷着竹叶像公鸡样五彩缤纷的鸡公蛇我们都看见过,那可是真的鸡头凤颈蛇身蛇尾的鸡公蛇。只见它将竹子一样青溜溜身子缠在竹子上,把尾巴吊在长满竹叶的竹桠上,将公鸡一样五彩斑斓的脑袋竖得很高,发出的声音酷似雄鸡啼鸣。

那时,少年好奇的思绪一直缠绕着山里头未知的神秘世界狂奔不已,一会儿这,一会儿那,五光十色,扑朔迷离,上下左右纷飞!

夜里躺在床上想得最多,不仅想高山老林里的豹子,想竹林里带着嗡嗡的声音飞走的鸡公蛇,想飞泉寺山肚子里绿悠悠的水,那水到底是从江底流来的,还是从海里流来的,天酬表叔说飞泉寺山肚子里通着江连着海一定是真的,要不飞泉寺大山里的那飞泉和春上山脚河沟里冰寒的的水从哪里来的,还有那裸露在太阳底下的山崖峭壁大六月天都是水汪汪的,闪着银光,整个山长年湿漉漉的,像是酷热的夏天男子汉满背在出汗……

少时虽然不识愁滋味,却偏偏又多愁善感。想啊想,大山里头的秘密想得再也想不出来了,就想起那经常从山里头送柴送米到我家的大姑爷,细姑爷,还有相约一起回家看祖母的大姑,细姑,还有舅奶和天酬表叔,还有山里那些伙伴,山里还有许多人像他们一样,纯朴,善良,实诚;想起他们的好处,又猜想起他们心里肯定也像山里头的那些大山一样,一定藏着很多关于大山里的许多秘密。

这方面,比我年长的天酬表叔给我讲了一些,但我在他眼里是细伢,他不想跟我说,一有空就只顾跑到祖母身边说话,但他关于飞泉寺的山肚子里都是水、水里长年有4个金人坐在金椅子上围着金桌子打扑克、用的都是金壶金杯金碗金筷子和金酒盅儿,说得我当时就想,怪不得山里头人比我们山下人有钱,吃得也比我们山下人好,而且给袓母和我吃那么多好东西,当时,心里真想问问祖母,山里这么好,我家为什么不搬到山上来住呀? 舅奶、天酣表叔、大姑、细姑,还有姑爷,以及山里那些叫不出名字的爷爷和伯伯、叔叔,他们是多么好的人啊!

我永远都不会忘记他们。就是现在,一想起那时的“山里头"、山里头的人和事,我就感到温暖,就感到一种原生态的冲动和幸福扑面而来!

后来长大了,对山里头关注和了解得更多了,知道山里头更多的地灵人杰,知道那里不仅有好听的故事,出了很多像样的干部,也出了不少使人仰慕和令人尊敬的文化人。 这里就不说干部,也不说更远的,只说说我们这一代人。

据我所知,这个方圆不过百十平方公里的“山里头”,上个世纪七八十年代就出了个在全省很有名的作家彭友元。他的长篇小说《洪帮硝烟》《红夜》《末代名臣》等脍炙人口,有的作品还获得国家“五个一"工程奖,很多作品我们至今还耳熟其详。他很早就是中国作家协会会员,还担任过鄂州市文联和作家协会的领导。

前面说到的阎生一权先生,就出生在与彭友元老家田地相邻、同山共水的象鼻咀。他少小离家去西藏日喀则,大学毕业在日喀则工作,官至副厅级,很有儒学风范,而且深爱家乡和熟稔家乡文化,他退休后回到家乡更是潜心研究家乡文化,义务为家乡文化建设全心全意服务。

他作为文化人和家乡人,没有辜负养育了他的那一方水润天滋的灵性热土。 我不敢乱说他是什么仁者或智者,但他出生在这样一个地方,确实不同于我等平庸之辈,他有很多过人之处。

在我的印象中,他不仅仅熟悉中国的传统文化,而且特别熟谙西藏第二故乡的历史文化和第一故乡的浠水历史文化。

我隔三差五经常到他浠水河边的新居津津有味地听他说西藏或家乡文化,他总是底气十足,不经意间,娓娓道来,如叙家常,从远古开天地到民国,到近当代,滔滔不绝,对人物、事件、时间,都说得忒清楚,我真不知道他怎么有这么一副天生的好脑袋和好记性。我有时甚至怀疑这与他老家的灵山秀水大有关系。他对象鼻咀、飞泉寺、阎河一带的家乡风俗、风情、人物、地名、传说等乡土文化和乡村物语同样熟烂心,说起来同样有感情,带温度。

后来听他讲得多了,我才领悟到,这并不像与他渊远流长的老家风水有很大关系。这些如风如雨又如雾,虽然说不清楚,但可以肯定的是,老阎对浠水家乡文化的认知之所以能够达到别样的深度和广度,更多的来源于他对传统文化的热爱,对家乡的痴心。 爱则生情,情则念念不忘,念兹在兹,在兹念兹,积以时日,便至刻骨铭心。这种至情里,饱含着他对家乡传统文化的深度关注、深切爱护和不懈追寻,以及超常自信与理性凊醒。他始终不忘文化人的初心,不失文化人的风范,不减文化人对文化的温度,做家乡文化的贴心人知心人和深耕者,他对得起文化人的良知!

用家乡人的话说,老阎是文化民间一块很有烈焰的硬柴!

他退休后,在西藏林芝市负责编写洋洋12大本、几百万字的汉文版《林芝区域文化丛书》,让我们不仅从中很见其笔力和深厚文化历史功底及良好学养,更让我们从中看见作为文化人的文化寻梦和不懈追求!

回浠水家乡10多年,他一直致力于家乡文化和地方史学研究,足迹走遍了几乎所有有文化的山水,两手几乎翻遍了所有与浠水文化有关的史料和书籍,有的地方他还不止去了一次两次,很多书他看了也不止十遍百遍。在他的案头上,《蕲水县志》《蕲州府志》都被反复地看,翻卷了许多书角,而且不止一个版本。他手边的《湖北文征》《湖北诗征》《五灯会元》等名典看了都不下三遍五遍,其中被折叠的书页数不胜数。他家的书除了四壁的书柜里的,更多的是在案头上,沙发边,茶几旁,枕头边,反正哪里方便哪里顺手那里就堆满了他随时随地需要看需要翻的各种书籍,其中很多书在市面上看都冇看到,但在他这里就有。

他买书从来不皱眉头。

为了查证有关浠水某一处历史地名,他不惜花去大几百元买一本在旁人看来分文不值的又薄又破的小册子。他每年花在这上头的钱让人咋舌。进了他家,就知道他所有的书都是用来读的,都是买来用的,不是用来装门面附庸风雅的,都是用来研究浠水文化做家乡的文化学问的。

老阎热爱家乡文化倾心家乡文化,从他的生活日常里处处可见。

他家的二楼大客厅是他学习、写作和接待文化同道的地方。一张大长沙发和一大木茶几就摆在大客厅的正中。不是因为位置重要显眼,而是因为主人的习惯引人注目:长沙发上一长形木板,上面夏铺竹垫冬铺被褥,头边堆满了书;大木头茶几上放个特大搪瓷缸子,里面泡着浓茶,旁边有一个大开水壶,他放有几包烟,除此,茶几上便是这县志那州志。 平日里,他看那些史书,不是埋头于书桌,而是依赖于他的长沙发,在上面坐着看,靠着看,躺着看;长年伏案,60出头的人腰椎病颈椎病说来就来了,做学问光凭坐功好难,但为了给家乡文化“添砖加瓦”,不想点办法不行,这办法便是以上的“坐、靠、躺”三个字。

他没想到文化案头工作之苦还苦于身体不给力。

春去秋来,寒暑易节,他在浠水家乡文化史海中击水中流,浪遏飞舟,渴了,就就着沙发喝口茶;饿了,就在茶几上拿块饼干充充饥;困了,就抽之烟解解乏;疲了,甚至嘬两口酒提提神,确实坚持不住了就在沙发上躺下来睡上一觉再干。

多少个白天和夜晚,这张长沙发和那大木茶几陪着他一起不知送走几多星光灿烂的长夜迎来霞光满天的黎明。

业精于勤奋,梅香来自苦寒。正因为这样,他了解和掌握的有关浠水的史料和历史人文掌故就多就杂就细就全就专,说实话,其他人我不知道,至少我认为我自己只能望其项背,有些事你不服气可以争可以辩,但知识和文化这东西,你有几瓢水就只能做几瓢水的事,说几瓢水的话,你得服,不服就会现丑。

我也算是热爱了一生的文化,但对比阎先生,我很惭愧,搞了大半辈子的文化,对文化的了解连半瓢水都沒有,所以不敢荡也荡不起来,所以回浠水,我在有文化人的场合多半都是三缄其口,洗耳恭听,我深知没那个开口的资格,没那个开口的本钱。

浠水家乡这片神奇的热土上,有文化的能人太多了,可以说是人才辈出,当然也有不服周的人,我认为有不服周的人是好事,家乡博大精深的传统文化和近现代文化需要在肯定、甄别、争鸣中去去伪存真,在求实、包容中去传承,在弘扬中去提升、发展。

我热爱家乡文化,敬重家乡的文化人,这当中当然包括从雪域高原西藏回归故里的阎先生!

家乡文化博大精深,很有料,也很有味。

回到老家这几年对其更有一种如饥似渴的感觉。但我又不是那种喜欢别人望天果咵自己望天果听的人,说家乡文化就要说真的,听家乡文化就要听真的,学习家乡文化就要学真的,传播传承家乡文化更要传承传播真的。否则,谬种谬论流传,既害己害人,更害历史和后代子孙。

历史文化是非常神圣非常严肃的事,是不可以信口雌黄、信口开河随便乱说乱编的,对家乡文化同样如此。老阎对待学问对待家乡文化是严谨认真的。他讲的家乡文一化和人文掌故,有根有据,看得见山根,望得见水脉,家乡有些历史文化和人文掌故,甚至地名,他经过博览群史,实地采风,多方面滤古溯源,追古思今,广为考证,旁征博引,不少方面已经写出了有根有叶有据有证的辨证文章,甚至对一些文化史实进行了极为有益的正本清源,得到家乡有识之士的认可和称道。

确实,在这方面除了民间同道的鼓励,官方没委托他做这件事,他做这件事完全是家乡情怀驱使。这如果没有一股热爱家乡的深情和对家乡历史文化认真负责的无私奉献精神,实事求是的科学态度,以及广博的知识,是很难做到的。当然,有些不同看法,可以商榷,甚至展开争鸣。

聚集在他身边有一群和他一样热爱家乡和家乡文化、家乡文化精益求精、兢兢业的人。

他在当今浠水文化最炫彩最有浠水文化风的浠水一河两岸的新居,也成了研学和传播浠水文化谈天说地的最有文化气氛的私家文化沙龙或曰文化客厅。

其实,他当初在浠水买下的这一处房产所在地的这个叫夹河的地方,其时环境非常之差,谁也不看好。没想到这几年县委政府造福百姓,提升浠水形象,改造一河两岸,把一河两岸打造成了老百姓的前花厅后花园,搞得美不胜收。

老阎家门口如今是绿柳摇风,透过对面柳榭花丛,四座既现代摩登又豪华浪漫、充满古今文化气息的新桥错落有致,四桥“两平一拱一吊”,其中“一平一拱”两桥犹似灵龙卧波,横跨夹河,拱桥从南到北既可直入最有文化气息的文昌公园,亦可从东从西进入环公园的观光路。

清晨、傍晚桥上来往游人如织,从上游附近的一座花冈岩栏杆人车双向分行的四道大桥也可上环公园步行道和到达文昌公园。从这座人车分流的大桥过去,通过文昌公园正门前旁边的边街大道还可以直接上跨越浠河的新绿杨桥,进入老城或游览北岸沿线景区。这座绿杨桥也是在老桥的桥址上新建的,传说中的苏轼“解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓"的绿杨桥就在附近,“老大桥”成了历史的记忆,人们便移木接花,给这座新建的大桥换上了诗意和古意深长的名字,一千多年前苏子笔下的“绿杨桥”在新的大时代有了新的历史归宿,圆了无数浠水人的“绿杨桥”之梦。

随着新绿杨桥的问世,当年许多消失了的历史文化遗迹也在重现,如王羲之洗墨池,陆羽茶泉,苏轼多次游历并留下名词的古刹、徐寿辉天完建都的清泉寺,等等,人们从中欣喜看到了家乡历史文化和人文精神的回归和弘扬光大。

这其中也有老阎对这些家乡文化精髓的付出。

在车水马龙的绿杨桥浠河下游不远还有一飞跨南北的大吊桥,这吊桥则有少女梦中塞纳河上的那座举世闻名的浪漫之桥一般的曼妙与激情。它由南向北直达有全县人文精神圣殿之称的县儒学,这里是全国县级线装书馆藏最多的浠水县博物馆的所在地。由此步入老城正街核心区和风光旖旎的北沿河风景线更近更方便。这座名叫“映水"的吊桥和夹河上的半月型拱桥一样,是专门的人行景观桥,它的颜值很高。而雨中夹河上的那座花冈岩雕栏、造型精巧古朴的半月石拱桥,更像杭州西子湖烟雨中的断桥在浠水河畔文昌阁旁另一条欢腾支流上的浪漫再现。

老阎家房子坐南向北,面朝夹河和浠河的此甲子桥南边的桥头,上桥只需过街即可,沿街沿河可谓一步一景,移步换景,步步皆景。特别是在当下的夏天,一入夜,两岸灯火迷离,满河霓虹倒影焕彩,直叫两河河面溢彩流光……

文昌公园的歌舞醉人,文昌高阁的灯光迷人;夜幕深处,处处芳菲飘暗香,徐徐河风送清凉,一河两岸美仑美奂,让人看得痴呆,不敢相信这眼前就是现实里的人间。

今日一河两岸,上上下下,七八座彩虹携手,十几里美景相连,满河碧水与蓝天相映生辉,沿岸两边河滨成了百姓门前花廊门后花园。

浠水百万人口文化大县,素来崇文重教,文风炽烈。老阎热心家乡文化,助力家乡文化建设,得到县文化部门的认可和支持,也深受同道尊重,他始终如一,不遗余力、不惜义务奉献自己的光和热。

身居美景美色之中的他,不仅有学问有文化,还有西藏高原人的豪爽和义气,他非常随和好客,对同道更是热情,一年三百六十五天,同道到他家里,有好茶相待,有文化相交,有对方亟需而难得的史料和书籍相送,有时谈文化谈到尽兴不知午饭将至,还少不了盛情留下同道以文化佐酒, 诗书酬唱尽余杯。这何尝又不是一种文化礼客待人之道。 我喜欢听他说浠水地方的人文历史,他讲史时的幽默风趣让人益智开心,他述史时的有根有据有人有事有年有月靠谱,没有妄语诽言,没有文过饰非,让人动心放心,感到文化给人的厚重和心灵上的踏实。

作为浠水人,和他打交道,我是既增长见识,在他那里免费补了不少有关家乡浠水的历史文化课,心灵受到洗礼,同时又加深了对家乡和家乡文化的认知,更是人生的一种莫大享受。

他虽然在家乡文化建设上是助推,是利用退休后的余年献余热发余光,但他仍然是个实干家,一点雨一点湿,不显山不露水。

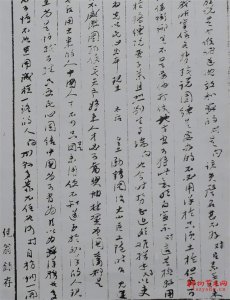

最近,他不声不响又做下了一件对于传承浠水文化和加强文化浠水建设很有意义的事。他完成了一本工程量比较大的《历代名人咏浠水》诗词唱酬大观的收集、整理和注释工作,其中囊括了从唐宋元明清到民国,如刘禹锡、杜牧、苏轼丶王禹偁等名人游历浠水和在浠水为官留下的近400首关于浠水的诗作和词作。

我屡屡被他的赤子之心所感动,这次便在欣赏这本很有咏味和价值的古诗词之余,在漫写有关老阎和他老家及他在县城浠水河畔居所皮毛的同时,经他应允,将其《历代名人咏浠水》其中的第三部分拿出来,通过微信奉献给天下浠水众乡亲,因为这也是了解浠水的一扇厚重的历史窗口。

《历代名人咏浠水》,是老阎继前不久应县文旅部门主要领导之托,组织文化同道义务完成全县1个国级和12个省级文物保护单位文史书稿写作任务以后,个人单独义务搜集整理和考证注释、倾情奉献给家乡文化建设的又一份“大礼”!

最近,他参加家乡有关明末农民起义领袖徐寿辉建都浠水清泉寺史料发掘和相关学术论证座谈会,会后,他夜以继日又完成了长达10万多字的有关史论,为此他收集和自费在多家网上购买了大量的相关史料书籍。从西藏回乡10多年来,搜集购买查看的各种史料和书籍不知有多少,他撰写的上百篇计数十万字的考证辨证文章,字字抓铁留痕,考史留印,落纸有声,为浠水文化传承、研究和发展留下了极为有价值有见地的史料和观点,作出了极其宝贵的贡献! 到过他家的人都知道,他家里的家当份量最重的莫过于书,桌子上,沙发上,椅子上,茶几上,被翻阅和正在翻阅及准备翻阅的各种史料堆积如山,但其中绝大部分都与他研究家乡浠水文化有关,由此可见他热爱家乡文化之痴,之呆!

对于家乡浠水和家乡浠水人,老阎在传承弘扬浠水历史文化和考证诠释浠水家乡传统文化方面,做了大量的益的工作,作出了大量鲜为人知的无私奉献。

门前浠水可作酒,背后阎河好还乡。

老阎的老家在阎河,县城关的房子在浠水一河两岸最繁华热闹最有文化的地段,都是好地方,两地都是他的最爱,他是小家乡大故乡两头跑,助力浠水大家乡文化的发展的同时,不忘亲力亲为为小家乡阎河一带乡村文化振兴出谋划策,出力献智。我虽然有空经常到他河边的居所喝茶并向他请教家乡文化方面的疑问,每次都颇有收获。但没有疑问的时候,我更想多到他老家去看看,虽然我已经不止一次两次去过那里,但去了总是还想再去,不仅阎河象鼻咀大山里头让人留恋,那里周边的大仙庙、二仙庙、小仙庙,菱角塘,蛾眉寨,还有歇凉亭等充满禅意的文化山水同样让我着迷。

那里的大山里头我还有不少未解之谜,哪天有机会,如果能够与老阎在他老家飞泉寺脚下某一处茶园荫凉的山中老屋,在这大热的夏天,就着一壶用山泉水泡出的现采现炒的大叶青茶,享受大仙庙那边吹过来的凉飕飕的山风,边饮边聊一聊有关“大、二、小”三庙的来历和传说,山茶作酒嚥仙诗,禅意佐味吃青茶,那该是何等的美妙和有趣!

老阎,你欠我一顿山中茶饮,你那好的老家,我还欠她一篇文章,这债一定要还!

老阎是条文化汉子,是条热爱家乡的文化汉子!

他出生在湖北浠的水画图一般天颜的象鼻咀的山里头,来自朔风怒吼雪漫天粗犷凛冽的西藏高原,又回归如诗一般曼丽的大别山老区家乡,他乐把余年无私奉献给他大别山革命老区故里的文化事业,而且在家乡文化的很多领域进行不懈的探索和辛勤耕耘,并将其成果无私回馈给家乡,他是值得我们尊敬和学习的!

浠水是大别山下、长江之滨的文化大县,是传统文化的富矿,新文化也有很深的积淀,已发展、待发展和已开掘、待开掘的文化空间很大,领域很多;

浠水在外在本土的文化专家和能人不少,也不乏真正的文化大咖;

眼下可谓正是群星灿烂时,也正是大有作为时!

当前,浠水百万人口大县在县委县政府领导下,正万众一心建设“十大新浠水”,更需要内外文化兼修,古今文化融会,红色绿色文化相融相济。

这种大文化格局的形成及其磅礴力量的加持加推,必将迎来浠水建设发展的新高潮! 百万人口大县实现经济强县文化强县文明强县不是梦!

一个更加美丽的新浠水在新的时代正在开始实现崭新的蝶变,正迈开矫健的步履款款走来!

再过五年,十年,二十年,那时,文化人老阎和天下浠水人共同的文化大家园浠水,一定会更加令人羡慕,将会有更多的像他一样的家乡人回乡参与助力家乡文化建设的大合唱,并和家乡人一起分享更多的文化发展红利!(江阳生 文竹)

手机版

手机版 |

文化教育

|

文化教育