今年以来,鄂州市档案馆重刊宋代湖北孤本方志《寿昌乘》、清代康熙《武昌县志》与乾隆《武昌县志》三部志书,引起专家学者们关注。

鄂州市历史建制复杂,曾为首都、陪都、郡、县、军等。南宋嘉定十五年(1222年),升鄂州武昌县(今湖北省鄂州市)为寿昌军使,续升寿昌军。端平元年(1234年),以武昌县还隶鄂州。嘉熙元年(1237年),武昌县又升为寿昌军。元至元十四年(1277年),寿昌军改名武昌散府。

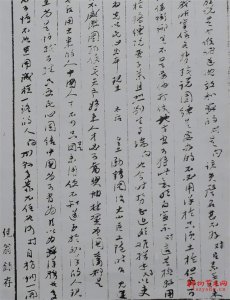

武昌县两次升“军”时间不过五六十年,而这段时间正是蒙古入侵时期,南宋江山岌岌可危;《寿昌乘》真实记录了寿昌军的城社、文事、武事、古迹方面情况。志书作者不详,成书时间大约在南宋宝祐三年(1255年)之后。其体例属于纲目体,列有四十七子目:书籍、郡学、书院、教阅、大阅、营寨、粮廪、尺籍、战舰、戎器、烽候、关隘等,其中有关军制、军备、军学等资料罕见,对研究南宋朝廷在湖北地区的战略部署与军方办学情况有着不可替代的价值。沧海遗珠,能留存大宋亡国前夕的一段珍稀档案,不啻为方志史上一大幸事。

最早编纂《武昌县志》为明代嘉靖年间,后经历崇祯、康熙、乾隆、光绪阶段的几次续修,另有王家璧志稿与台湾鄂城县同乡会成员更名的《鄂城县志》等几种。明代《武昌县志》虽已亡佚,但不难看出,清代《武昌县志》的内容是在明代的基础上增订的,大略可以窥见鄂州明清时期及以前的历史概貌。

明清时期修志工作的负责人多为地方官员,主编由学问渊博的名流担任。康熙《武昌县志》的主持者是知县熊登,纂辑者为本土孟氏家族秀才孟振祖。此志于康熙十三年(1674年)刻印。其体例与《寿昌乘》无异,有八纲六十余目,大致分为地理、建制、赋役、秩官、人物、灾异、艺文几项内容。乾隆《武昌县志》的负责人系知县邵遐龄;主编谈有典是武昌县符石乡(今鄂州市沼山镇)人,举人出身,时任寿昌书院山长。

该志于乾隆二十八年(1763年)付梓,其内容是在康熙《武昌县志》基础上进行整合补充的,增至十纲九十余目,如“学校志”从前志的第二卷“建置”中单列出来,“选举制”从前志第六章“人物志”中单列出来,纲目结构逐渐完善,从中反映出武昌县这一时期在教育与人才方面有了较大发展。乾隆版《武昌县志》第十卷收录历代文章100多篇与诗歌200余首,作者有谢朓、孟浩然、李白、元结、杜牧、苏轼、苏辙、黄庭坚、陆游、丁鹤年、谭元春、钟惺等历代文学巨匠与本土优秀文人,这些作品具有浓郁的地域文化色彩,堪称鄂州乃至湖北文学史上的杰构。光绪年间续修《武昌县志》时,竟然删掉了大部分名家诗文,实为憾事。

从传统文化视阈分析方志,一般有着全面性与传承性特点。《寿昌乘》虽然列目众多,但只是记录了军事与教育等方面,社会覆盖面显然不足。《武昌县志》经过数次续修,社会信息与人文内涵则要丰富得多。鄂州史上方志有晋代《武昌记》(史筌撰)、隋代《武昌记》(佚名撰)、五代《武昌记》(雷氏撰)、宋代《武昌土俗编》(薛季宣撰)与《寿昌乘》(作者未详)、明清《武昌县志》五种等,但大部分已亡佚,现存方志中规范且成熟的只有《武昌县志》。而《寿昌乘》中有些内容为《武昌县志》所缺,它们之间没有直接传承关系。

因为那时候信息闭塞,他们可能不知道《寿昌乘》一书,或有可能认为《寿昌乘》早已亡佚。直到光绪三十三年(1905年),邑人柯逢时听说侍读学士文廷式从《永乐大典》中阳韵“昌”字下辑出《寿昌乘》,便向陈士可学部借来刻印,《寿昌乘》一书得以流传。文廷式辑录《寿昌乘》时,共计二万多卷的《永乐大典》仅剩下几百卷了,以致有关《寿昌乘》内容未能全部辑出,并有漏录之处。而文廷式悉心辑录与柯逢时刊刻之举,足以流芳文苑。

近些年来,鄂州市档案馆馆长杨又才及领导班子成员对本土古代典籍十分重视,积极展开搜集与整理工作。有些具体工作事项主要由地方文化名家胡念征先生负责,宋代湖北孤本方志《寿昌乘》、清代康熙《武昌县志》与乾隆《武昌县志》的重刊工作正是在他的荐引下列入重要议事日程。在编印过程中,胡念征先生组织文史工作者参与其中,并亲自审校,为此倾注大量心血。鉴古观今,弘化求新,这三部方志影印本出版,既是鄂州市档案馆领导与胡念征先生多年的心愿,也是市内外文化人士期盼已久的福音,对彰显与提炼城市历史文化资源的贡献未可估量。

本文作者张靖鸣,湖北鄂州人。学者、作家。

曾搜集民间资料一万余篇、拍摄图片五万余张、音像资料一千余段。主持和参与科研课题十余项。题写序文、发表学术论文六十余篇。

主要著述有《樊棘诗文选》《镜鉴杂稿》《竹林联笺》《张裕钊书法文化博物馆陈列大纲》《文史日记》《敦义儒林》(编著)《张裕钊卷》(执行主编)《山水乡愁 歌游鄂州》(副主编)《鄂州文化简史》(副主编)。点校《絸翁录存》《朱峙三日记》(四册)。

手机版

手机版 |

文化教育

|

文化教育